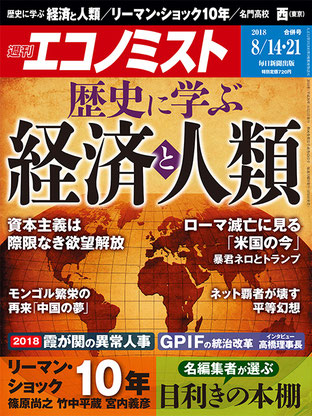

〔特集〕歴史に学ぶ経済と人類 統制経済 蘇る戦前・戦中期の国債金利抑制策 銀行の「収益配慮」には大きな違い=平山賢一

エコノミスト 第96巻 第32号 通巻4563号 2018.8.21

| 掲載誌 | エコノミスト 第96巻 第32号 通巻4563号(2018.8.21) |

|---|---|

| ページ数 | 2ページ (全2984字) |

| 形式 | PDFファイル形式 (1221kb) |

| 雑誌掲載位置 | 32〜33頁目 |

日銀の長短金利操作(イールドカーブ・コントロール)による、マイナスの短期金利と、0%の10年国債利回り(長期金利)は、時間が経過するほどに銀行を中心とする金融機関の業績に悪影響を与え始めている。 典型的なのは、銀行収益の柱である貸出金利と預金金利の差(利ざや)の縮小だ。この悪影響はひときわ、グローバル展開せず国内業務に特化している地銀をはじめとする地域金融機関に顕著に表れている。低金利環境の長期…

記事の購入(ダウンロード)

購入には会員登録が必要です 会員登録はこちら

価格 220円(税込)

他のIDで購入する

G-Search ミッケ!は雑誌を記事ごとに販売するサービスです。

この記事は「2ページ(全2984字)」です。ご購入の前に記事の内容と文字数をお確かめください。

(注)特集のトビラ、タイトルページなど、図案が中心のページもございます。

〔特集〕歴史に学ぶ経済と人類 産業革命 「元祖」も「第4次」の現在も金融の革新と覇権争いのセット=上川孝夫

〔特集〕歴史に学ぶ経済と人類 産業革命 「元祖」も「第4次」の現在も金融の革新と覇権争いのセット=上川孝夫

〔特集〕歴史に学ぶ経済と人類 GAFA 技術基盤が規定する経済と社会 ネット覇者が溶かす「平等幻想」=山形浩生

〔特集〕歴史に学ぶ経済と人類 GAFA 技術基盤が規定する経済と社会 ネット覇者が溶かす「平等幻想」=山形浩生

〔GPIF〕2017年度を振り返る 自らと投資先の統治を改革 運用会社のあり方が課題に=徳島勝幸

〔GPIF〕2017年度を振り返る 自らと投資先の統治を改革 運用会社のあり方が課題に=徳島勝幸

〔GPIF〕2017年度を振り返る インタビュー 高橋則広 GPIF理事長 運用委託先の統治体制 形式整ってもなお課題

〔GPIF〕2017年度を振り返る インタビュー 高橋則広 GPIF理事長 運用委託先の統治体制 形式整ってもなお課題

〔ひと&こと〕拡大版 2018年霞が関の異動 不祥事で変則人事続々

〔ひと&こと〕拡大版 2018年霞が関の異動 不祥事で変則人事続々