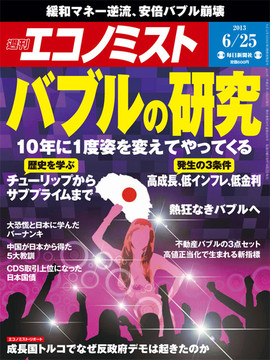

〔特集〕バブルの研究 株 株バブル 新指標が登場したら要注意=和島英樹

エコノミスト 第91巻 第28号 通巻4293号 2013.6.25

| 掲載誌 | エコノミスト 第91巻 第28号 通巻4293号(2013.6.25) |

|---|---|

| ページ数 | 1ページ (全2141字) |

| 形式 | PDFファイル形式 (207kb) |

| 雑誌掲載位置 | 29頁目 |

株価が急騰する背景には、大きく分けて二つ。一つは金融緩和による資金余剰、もう一つは新産業に対する成長期待である。過去の例では、1980年代後半の大相場と2000年までのITバブルが挙げられる。 金融緩和は85年9月のプラザ合意によるドル安誘導が代表例だ。1ドル=240円程度だったドル・円相場は協調介入の結果、2年後には120円台にまで円高が進んだ。円高不況を避けるために、金融緩和で内需を喚起する…

記事の購入(ダウンロード)

購入には会員登録が必要です 会員登録はこちら

価格 220円(税込)

他のIDで購入する

G-Search ミッケ!は雑誌を記事ごとに販売するサービスです。

この記事は「1ページ(全2141字)」です。ご購入の前に記事の内容と文字数をお確かめください。

(注)特集のトビラ、タイトルページなど、図案が中心のページもございます。

〔特集〕バブルの研究 緩和マネー逆流で始まる動乱相場とバブル崩壊=濱條元保

〔特集〕バブルの研究 緩和マネー逆流で始まる動乱相場とバブル崩壊=濱條元保

〔特集〕バブルの研究 歴史から考える 高成長、低インフレ、低金利のバブル発生3条件が整いやすい時代=藤田勉

〔特集〕バブルの研究 歴史から考える 高成長、低インフレ、低金利のバブル発生3条件が整いやすい時代=藤田勉

〔特集〕バブルの研究 バブルの歴史 戦争が生んだ投資家層から熱狂なきバブルの時代へ=板谷敏彦

〔特集〕バブルの研究 バブルの歴史 戦争が生んだ投資家層から熱狂なきバブルの時代へ=板谷敏彦

〔特集〕バブルの研究 米国 大恐慌と日本のバブル崩壊に学んだバーナンキ議長の金融政策=片岡剛士

〔特集〕バブルの研究 米国 大恐慌と日本のバブル崩壊に学んだバーナンキ議長の金融政策=片岡剛士

〔特集〕バブルの研究 中国の研究 日本のバブルの教訓を政策に生かしている中国=田代秀敏

〔特集〕バブルの研究 中国の研究 日本のバブルの教訓を政策に生かしている中国=田代秀敏